Alta Via Bepi Zac - Passo San Pellegrino

📋 Scheda Tecnica – Alta Via Bepi Zac (Cresta Costabella)

| Caratteristica | Dettaglio |

|---|---|

| 📍 Località | Passo San Pellegrino – Valle di San Pellegrino (Moena, TN) |

| 🛤️ Percorso | Anello |

| 🔢 Segnavia | CAI 604 → Alta Via Bepi Zac → CAI 637 → CAI 604 |

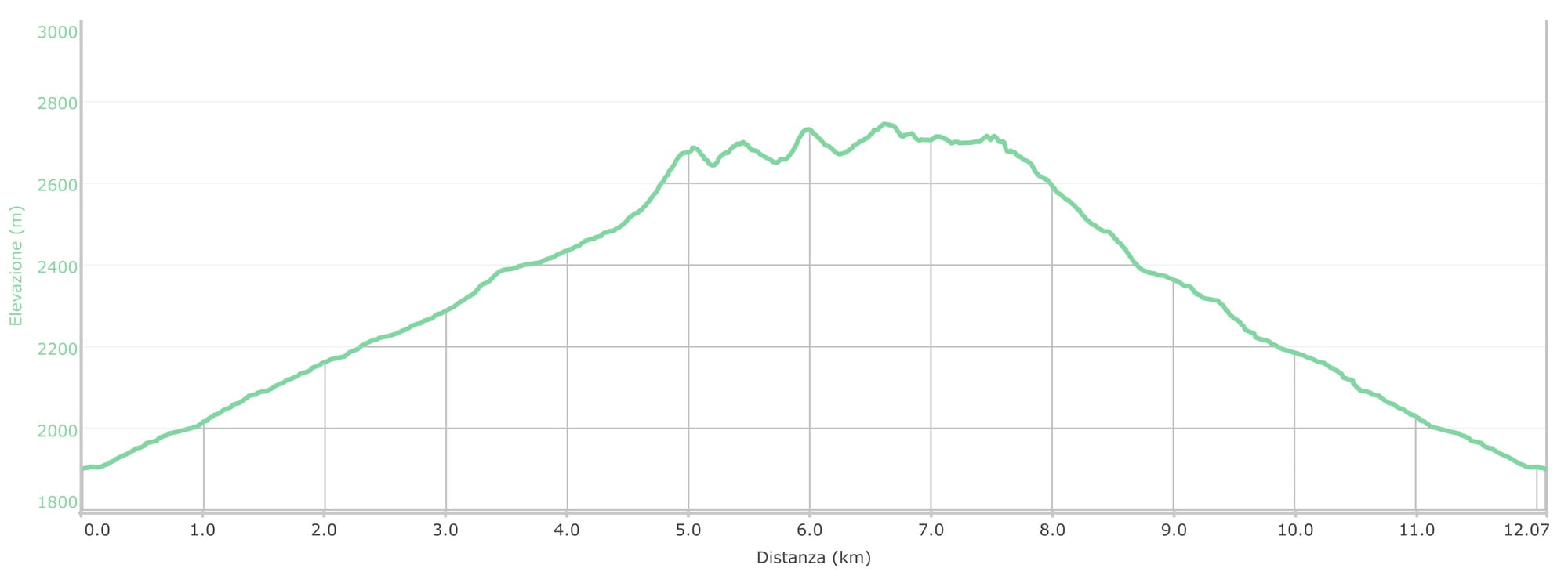

| 📏 Lunghezza | Circa 12 km |

| ⛰️ Dislivello | Circa 1600 m (positivi) |

| ⏱️ Durata media | 7h – 8h (con soste esplorative tra camminamenti e gallerie) |

| ⚠️ Difficoltà | EEA – Escursionisti esperti con attrezzatura |

| 🧗 Attrezzatura | Kit da ferrata obbligatorio: casco, imbrago, set da via ferrata |

| 🥾 Consigli utili | Scarponi da montagna robusti, guanti da ferrata, torcia per le gallerie, macchina fotografica e curiosità storica |

| 🪖 Presenza storica | Trincee, postazioni, gallerie austro-ungariche e italiane lungo la cresta della Costabella |

| 🌄 Ambiente | Cresta dolomitica panoramica, cenge esposte, gallerie militari, pascoli alti, vista su Marmolada e Catinaccio |

Giuseppe Zaccaria, meglio conosciuto come Bepi Zac, è stato un alpinista e partigiano trentino, figura simbolica della memoria storica delle Dolomiti e della Prima guerra mondiale.

Nato a Moena nel 1913, dedicò la sua vita alla valorizzazione culturale delle creste dolomitiche segnate dalla Grande Guerra. Durante la Seconda guerra mondiale partecipò alla Resistenza, esperienza che rafforzò il suo legame profondo con la montagna come spazio di libertà e memoria.

Bepi Zac fu tra i primi a esplorare e documentare le trincee, camminamenti e gallerie militari lungo il crinale del Costabella, e contribuì a renderli accessibili agli escursionisti con spirito di rispetto e consapevolezza.

La ferrata che oggi porta il suo nome è più di un semplice itinerario alpinistico: è un viaggio nel tempo attraverso paesaggi straordinari e silenzi carichi di storia. A lui si deve in parte la riscoperta della memoria dei soldati di alta quota, troppo a lungo dimenticati.

🎒 Introduzione: un trekking nella storia

A fine Giugno, il nostro cammino ci ha condotti lungo l’insolita, eppure emozionante, combinazione di sport e memoria storica: dalla partenza al Passo San Pellegrino fino all’anello che ci ha portati a scoprire le postazioni di guerra a 2 700 m di quota. Un itinerario che fonde il fascino selvaggio delle Dolomiti con il peso, il rispetto e la presenza silenziosa dei soldati che qui combatterono e costruirono trincee, gallerie, fortificazioni. La via ferrata Bepi Zac merita soste lente, sguardi assorti e un sincero inchino al passato.

1. Partenza da Passo San Pellegrino (1 918 m)

Parcheggiamo l’auto nel grande piazzale del passo. L’aria è cristallina, perfetta per la lunga giornata che ci attende. Abbracciare lo zaino, controllare casco e imbrago: la sveglia della ferrata oggi suona presto.

Il sentiero CAI 604 si inoltra tra pini mughi e rododendri, un tappeto verde che funge da anticamera bucolica. I discorsi si alternano tra “chi ha mangiato troppo ieri sera?” e “la vista da cima sarà da urlo!”. Dopo circa 45–60 minuti, e +600 m di dislivello, arriviamo al Rifugio Passo delle Selle, arroccato a 2 529 m (ex piazzaforte austro-ungarica).

2. Rifugio Passo delle Selle: caffè, storia e panorami

Seduti sul terrazzo del rifugio, tra una bibita fresca ed una confezione di wafer, ascoltiamo il vento che pare narrare storie di piombo e polvere. Questo luogo fu avamposto austroungarico, presidio strategico tra la Val San Nicolò e la nostra Valle di San Pellegrino.

Sul terreno, raramente visibile tra le ghiaie, si intravedono i resti delle fortificazioni, punti di osservazione verso le valli sottostanti. È impossibile non pensare a quei soldati sul confine, che operarono in condizioni estreme a 2 500 m.

3. Avvio della ferrata: sentiero CAI 637

Dal bivio, imbocchiamo il segnavia CAI 637, segnato “Alta Via Bepi Zac”.

Il terreno si fa più ripido. Funghi di muschio cedono il passo a roccette e cenge sottili. Imbrago in tensione, casco pronto: qui la montagna ti mette alla prova. Un primo tratto scivoloso ci ricorda di restare concentrati e seguire gli attacchi dei fittoni.

4. Il crinale del “Lastel”: creste e panorami

Raggiungiamo il Piccolo Lastel (2 697 m), seguito dal Grande Lastel (2 716 m). Camminiamo su una cresta affilata, superfici calcaree scolpite dagli agenti atmosferici (e probabilmente da diverse cannonate), finestre panoramiche sul Sassolungo, Catinaccio, Marmolada e Latemar.

Accanto a noi, la storia è incisa nella roccia: postazioni dove si posizionavano mitragliatrici italiane e austroungariche, resti di camminamenti e gallerie risalenti al fronte 1915–17.

5. Gallerie e passerelle: la montagna racconta

Una piccola costruzione in legno incavata nella roccia dava rifugio a 12 ufficiali austriaci; il passare del tempo è stato clemente: travi ed aselle sono quelle originali... Stiamo respirando la stessa aria di più di 100 anni fa.

Arriviamo al primo ponte di legno: sospeso nella roccia, invitante e – ammettiamolo – altamente instagrammabile. Battute sul mettere mezza rotula fuori dal cavo ironizzano sull’"alta cucina nervosa".

Poi le gallerie scavate nella roccia: corridoi bui, umidi, con il suono tremulo dei passi e delle gocce. Una torcia leggera ma potente diviene necessaria. All’interno, il “Castello” del Sasso di Costabella (2 730 m): qui una piccola mostra racconta la vita in alta quota durante la guerra. Il cuore batte più forte: siamo letteralmente nella storia.

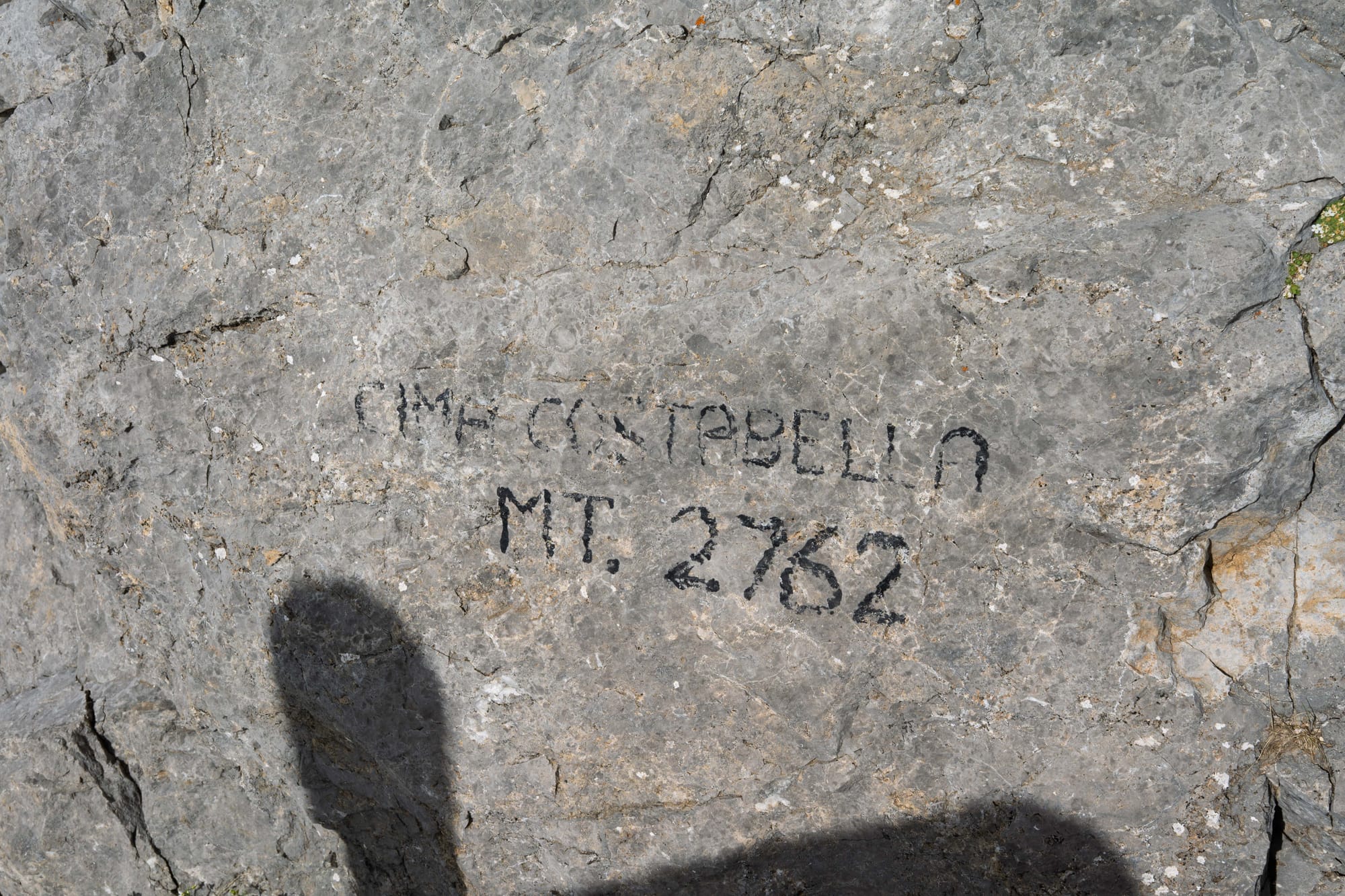

6. Avanzata verso Cima Costabella (2 762–2 767 m)

Lasciata Cima Campagnaccia, il tratto si fa più impegnativo. Seguendo l’attacco in quota, si cammina sulla sottile cresta tra pioli metallici e cavi d’acciaio: terreno sdrucciolevole, vento che spinge, attenzione massima richiesta. Sentieri consumati dal passaggio degli alpini nel 1916 si alternano a scale di legno sospese sul baratro, cenge naturali trasformate in tapezzerie panoramiche verso la Marmolada e il Latemar.

Il “villaggio Detz” si rivela in una conca rocciosa: baracche scavate nella neve con tetti rinforzati, scavate dagli austriaci e ancora visibili. Qui i militari del battaglione Dornbirn e Standschützen costruivano fortificazioni, fogne e protezioni contro i bombardamenti: camminamenti coperti dagli strapiombi e muraglioni difensivi contro i colpi italiani.

Davanti si apre il grosso Sasso di Costabella, con un tunnel austriaco pronto per controllare il nemico nascosto nel baratro.

All’arrivo sotto la vetta, si avverte la pesantezza di quei giorni: la cima era il fulcro strategico del fronte nord. Ogni pezzo di roccia racconta storie di contrattacchi, con uomini inchiodati per giorni, senza logistica, sotto granate incessanti.

7. Sasso di Costabella: mostra, camminamenti e osservatorio

Superato il villaggio Detz, si accede a una serie di gallerie austriache, con nicchie per mitragliatrici e tubi di scarico per gas.

È il pozzo di mina del 1916: una camera sotto la linea nemica dove gli austriaci approntavano mine sotterranee puntando all’osservatorio italiano giù nel canale. Usciti, si incontrano i basamenti residui di mitragliatrici con feritoie: tracce di un inferno di ferro e polvere.

Si raggiunge un’ampia sala scavata nel Sasso di Costabella. Qui, l’osservatorio italiano custodisce pannelli storici – sono la famosa mostra "Guerra alla guerra" con immagini di Ernst Friedrich. La mostra, ma già me l'aspettavo, ha un tono che trovo totalmente fuori luogo; Ernst Friederich con la sua visione anarchica-pacifista cattura l'attenzione del facile (e probabilmente ignorante) camminatore spostando l'attenzione su macabre immagini sottolineate da frasi di puerile ironia; un gioco facile catturare l'animo pacifista dell'ignaro visitatore, che sicuramente esce dalla "sala" borbottando parole animate contro la guerra, gridando vendetta per i poveri soldati ed inveendo di fronte alla foto di 4 generali (tra cui Cadorna) che bevono tranquillamente un caffè seduti ad un tavolo all'aperto mentre i fantaccini esplodono sulle cime. Direi banale, semplicistico e, ripeto, fuori luogo. Io credo che così facendo si sposti l'attenzione sulla "politica" della storia, mentre in questi luoghi bisognerebbe ricordare ed onorare quei soldati a prescindere da qualsivoglia giudizio, esaltare le loro gesta, sacrifici e coraggio senza prender dibattito sulle cause o sugli effetti. Ricordarci che la guerra è "male" non solo è banale ma distoglie l'animo e l'attenzione dal ricordo di chi qua ha combattuto. Mi scuso per questa divagazione polemica, ma se c'è una cosa che mi infervora è l'utilizzo della banalità sulla pochezza di intelletto.

8. Cima Costabella (2 762–2 767 m): palco di uno scontro cruento

Negli ultimi metri verso la vetta, cordoni metallici aiutano il cammino su roccia esposta. La cima è un balcone su un fronte mutevole: una visuale spaziale sulle Dolomiti centrali.

Qui si sente forte la presenza del passato: la cresta venne conquistata da reparti italiani – 75ª Alpini, Bersaglieri – nella trenta giorni di settembre 1916, resistendo al fuoco costante e alle valanghe.

Nel marzo 1917, si combatte di nuovo per la vetta. Il 4 marzo la cima è temporaneamente italiana, ma il 16 marzo cade sotto l’assedio austriaco, dopo bombardamenti spaventosi con tonnellate di granate. Oggi, mentre si sta in vetta, si prova una commozione intensa: i resti della galleria, i reticolati arrugginiti e la polvere che non si cancella.

9. Discesa a Forcella Ciadin (2 664 m) – fine ferrata

Il tratto successivo è una stretta forcella dove la ferrata si conclude. I pioli di ferro lasciano spazio a vecchie trincee, postazioni con feritoie, simboli di una guerra portata su sassi e neve. È un passaggio tra due epopee: da una parte, la vita adulta nella roccia, dall’altra, la quiete della natura che ricuce con muschi e licheni le ferite.

10. Discesa ripida, fondovalle e ritorno

Dal crinale, si scende in un canalone ripido: un’emozione che mischia leggerezza e tensione. Ghiaioni instabili spostano sassi sotto i passi, mentre il corpo fatica ma il cuore è colmo di adrenalina. Particolare attenzione serve per evitare scivoloni – il mantra diventa “discesa attenta, ricordi indelebili”.

Sulla via verso il sentiero CAI 604, si attraversa di nuovo il terreno storico: trincee metalliche, resti di reticolati, brandelli di filo spinato. Ogni oggetto dice: “qui è passata la guerra”. Si sentono passi silenziosi: marmotte, camosci o forse è qualche eco dei soldati.

🏛️ Cenni storici e posizioni belliche

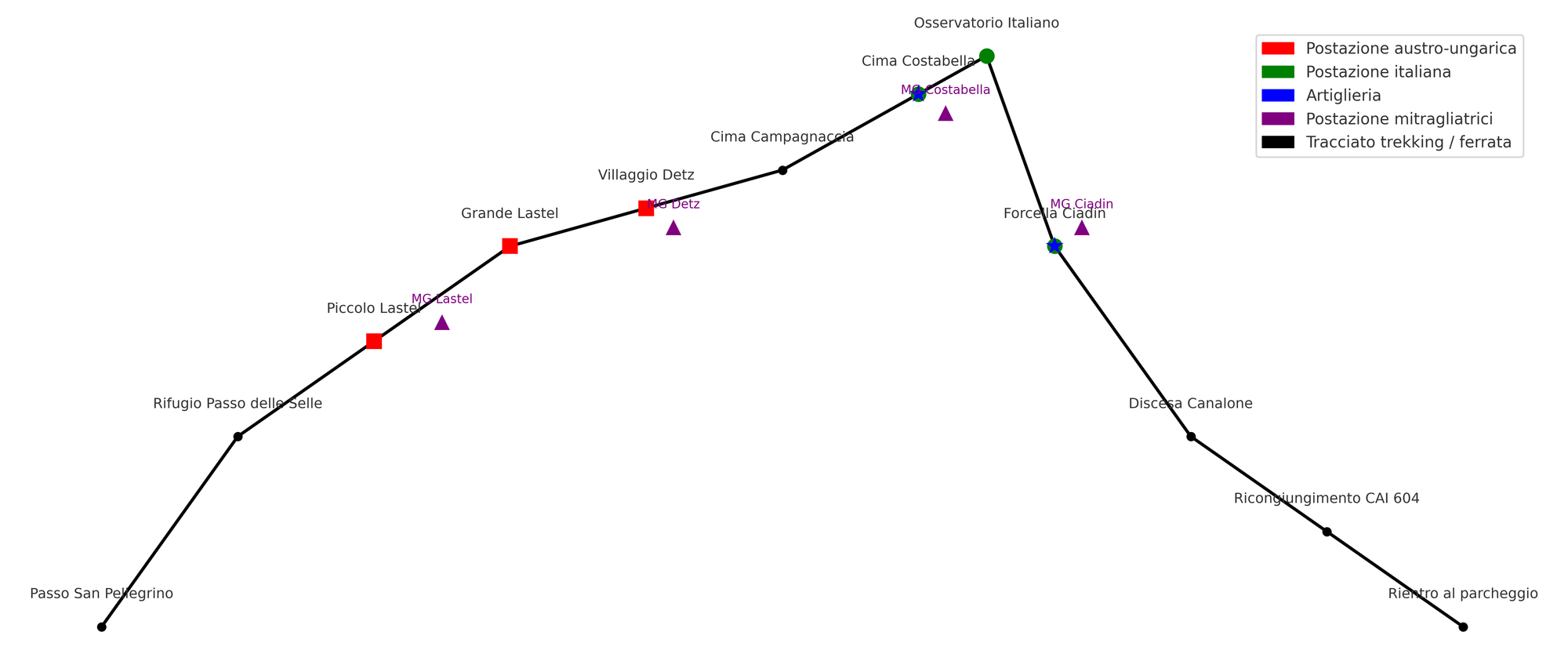

- Linea di fronte: il crinale Costabella era presidiato dagli austriaci (postazioni su Cima Bocche, Passo delle Selle) e attaccato dagli italiani, che cercavano di aprirsi verso la Val di Fassa.

- Batterie d'artiglieria:

- Italiane: poste su Campagnaccia e Costabella, miravano a Passo delle Selle e terreno austro-ungarico.

- Austriache: cannoni su Cima Bocche e Passo delle Selle, per controllare ogni avanzata italiana .

- Villaggio “Detz”: campi di baracche e depositi austriaci, rifugio nella neve e nella roccia.

- Combattimenti: duri scontri tra metà 1915 e fine 1917, con battaglie cruenti come quella del marzo 1917 su Costabella (conquista e riconquista)

🗺️ 1. Tracciato complessivo del percorso storico

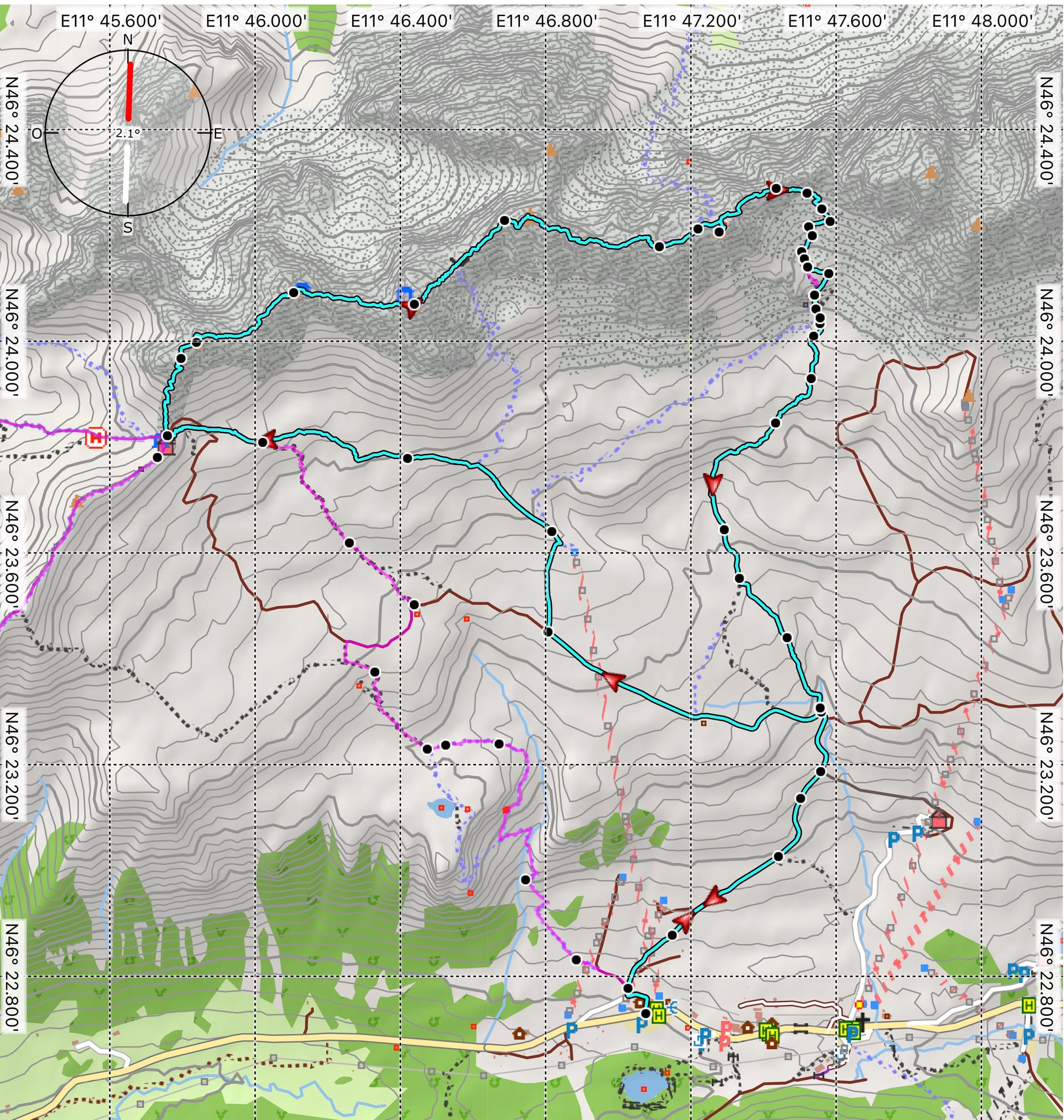

La mappa mostra chiaramente l’anello dal Passo San Pellegrino al Passo delle Selle, poi lungo la cresta fino alla Forcella Ciadin, e il rientro via CAI 604.

Questa semplice base cartografica è utile per localizzare con precisione le singole postazioni.

🔍 2. Aree con postazioni austro-ungariche all’inizio cresta

Zona tra Piccolo e Grande Lastel

- Nidi di mitragliatrici e trincee minori scavate sul fianco montuoso.

- Baracche “a galleria” coperte da pietre, visibili nella mappa vicino alla quota 2 697–2 716 m.

- Queste postazioni controllavano il versante verso la Val San Pellegrino e il rifugio delle Selle .

🏰 3. Villaggio “Detz” e gallerie del Sasso di Costabella

Tra 2 716 e 2 730 m, in un avvallamento, si trovano:

- Gallerie doppie: quelle austriache (con mitraglieri) e quelle italiane più avanti.

- Villaggio Detz: baracche scavate nella neve e calcare, indicato sulla mappa come “campeggio” o ricovero.

- Presenza di mine interne, camini e pozzi, lungo il fianco occidentale.

🧭 4. Osservatorio italiano sulla vetta

Nel tratto vicino alla vetta di Cima Costabella (2 762–2 767 m):

- Una piattaforma d’osservazione con visibilità su Catinaccio, Marmolada, Sasso Piatto.

- Punto di riferimento della mostra fotografica “Guerra alla Guerra” all’interno del Sasso.

5. Cima Costabella: caposaldo permanente

- Croce sommitale con resti di feritoie italiane.

- Protezioni sul versante ovest verso la verticale del canalone e su quello est verso Passo delle Selle, durante le battaglie del 1916–17.

- In carta è indicato come zona “fortificata” nelle curve di livello ravvicinate.

⛰️ 6. Forcella Ciadin e vecchie trincee

- Giunti a 2 664 m, la ferrata lascia spazio a trincee italiane scavate nella roccia.

- Rilievo sulla mappa individuabile tra il filo di cresta e la discesa: zone ombreggiate e piccole nicchie.

- È il punto in cui il fronte si “apre” verso la Val di Fassa, con fortificazioni poste lunghe la discesa.

🚶♂️ 7. Discesa e rientro lungo CAI 604

- Tracce di reticolati e postazioni su curve del sentiero verso il “Rifugio Paradiso”.

- Le posizioni erano studiate per sorvegliare i punti di accesso, con cannoni italiani orientati ai detriti sotto, e i bunker austriaci posizionati sopra sulla cresta

Comments ()