Escursione alle Trincee del Nagià Grom

| Caratteristica | Dettaglio |

|---|---|

| 📍 Località | Mori (TN), frazione Manzano – Alto Garda |

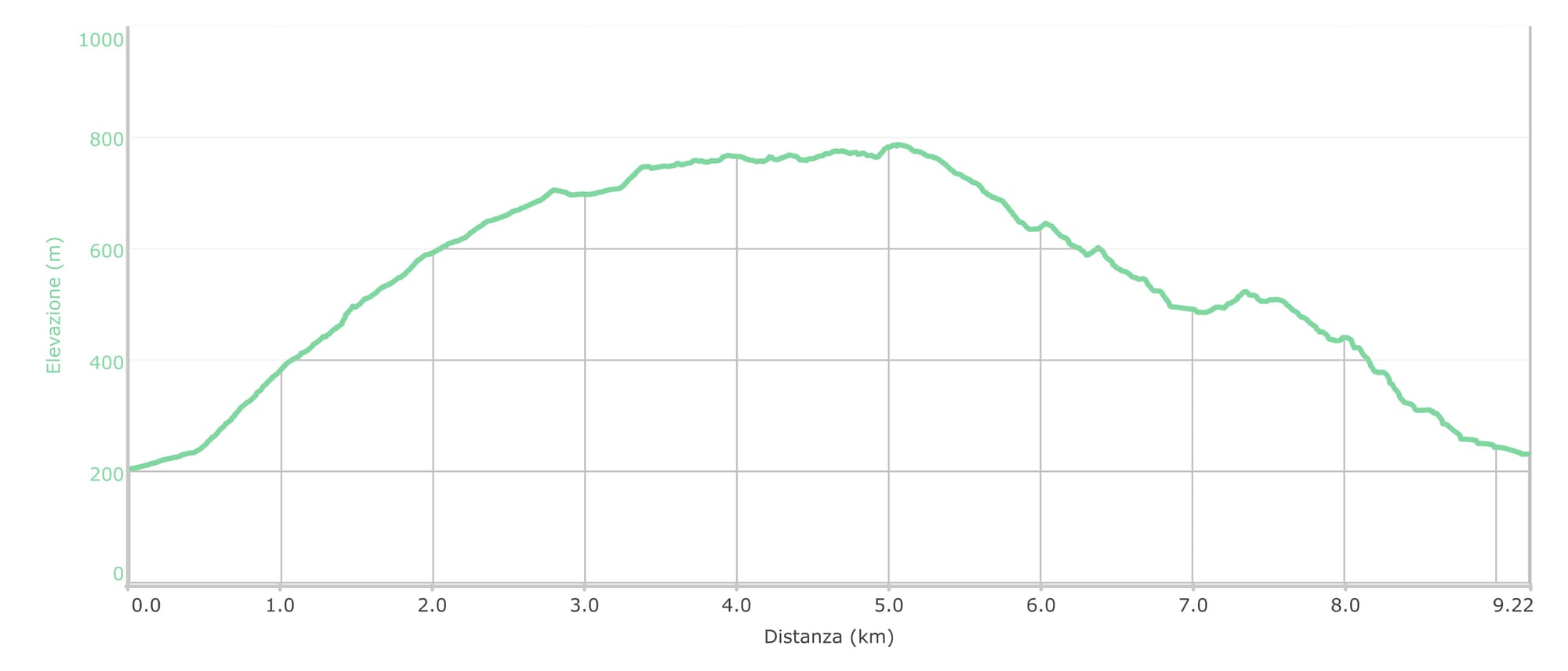

| 🛤️ Percorso | Anello (con salita iniziale impegantiva) |

| 📏 Lunghezza | Circa 8 km |

| ⛰️ Dislivello | 750 m circa |

| ⏱️ Durata media | 4-4,5 ore (con visita alle trincee) |

| ⚠️ Difficoltà | E – Escursionistico (ma con tratti ripidi e pezzi di sentiero attrezzati) |

| 🏰 Punti d’interesse | Trincee restaurate, camminamenti, gallerie e postazioni austro-ungariche, panorama sulla Vallagarina |

| 🥾 Consigli utili | Scarponi da trekking, torcia (se si vuole entrare in profondità nelle gallerie e caverne scavate nella roccia), acqua e fotocamera! |

| 📚 Curiosità storiche | Il Nagià Grom fu una delle postazioni difensive austro-ungariche a protezione della Vallagarina durante la Prima Guerra Mondiale |

Traccia GPX Monte Ortigara

Traccia completa per GPS/Garmin, compatibile con app outdoor come Komoot, OsmAnd, GaiaGPS.

Scarica GPXIntroduzione – “Chi ce l’ha fatto fare?”

Quando la sveglia suona la domenica mattina alle 7, l’unico pensiero che passa per la testa è: “Perché?” Eppure, quando si tratta di riscoprire la memoria storica, abbracciare la natura e mettere alla prova i propri quadricipiti, improvvisamente l’idea di dormire diventa noiosa.

Così è nata la nostra spedizione al Nagià Grom, una modesta collina sopra Mori, nel Trentino meridionale, che durante la Prima Guerra Mondiale ha avuto un ruolo tutt’altro che modesto. Un tempo roccaforte austro-ungarica, oggi è un sito storico-militare perfettamente restaurato e un parco escursionistico che ha tutto: natura, trincee, fatica e (a volte) caprioli più in forma di noi.

Capitolo 1 – Mori, Manzano e il Muro Verticale

Partenza dal paese di Mori, che ha due anime: quella tranquilla, da borgo trentino, e quella sportiva, vista la sua vicinanza a falesie e pareti da arrampicata. Noi, nel dubbio, abbiamo scelto il compromesso: una salita che sembrava disegnata da un muratore austriaco con manie di grandezza.

La prima parte dell’escursione ci porta a Manzano, frazione che non ha nulla a che vedere con l’omonimo paese friulano famoso per le sedie (ma comunque, qui ci sarebbe servita una panchina). Il sentiero si inerpica tra vigneti, castagni e boschi fitti, e il dislivello si fa subito sentire. Non è la Via Crucis, ma gli sbuffi si sprecano.

🎒 Tip escursionistico n.1: mai fidarsi di chi dice “da qui in poi è tutta piana”. Quel “piana” è relativo. Alla morfologia alpina.

Capitolo 2 – Quando la montagna parla (e racconta di guerra, fango e strategie improbabili)

Una volta raggiunto il crinale del Nagià Grom, accade una cosa strana: il bosco si fa improvvisamente silenzioso. Non è solo la stanchezza a calare le sue braccia sulle spalle; è come se il luogo stesso ci invitasse a camminare con più lentezza, quasi in punta di scarponi, come si fa quando si entra in una casa altrui.

Perché il Nagià Grom non è solo una collina. È un archivio di roccia, terra e sudore, un teatro della Grande Guerra rimasto sospeso nel tempo, tra pietre sconnesse e rami piegati dalla memoria.

Un po’ di contesto, prima di perdersi tra i sassi

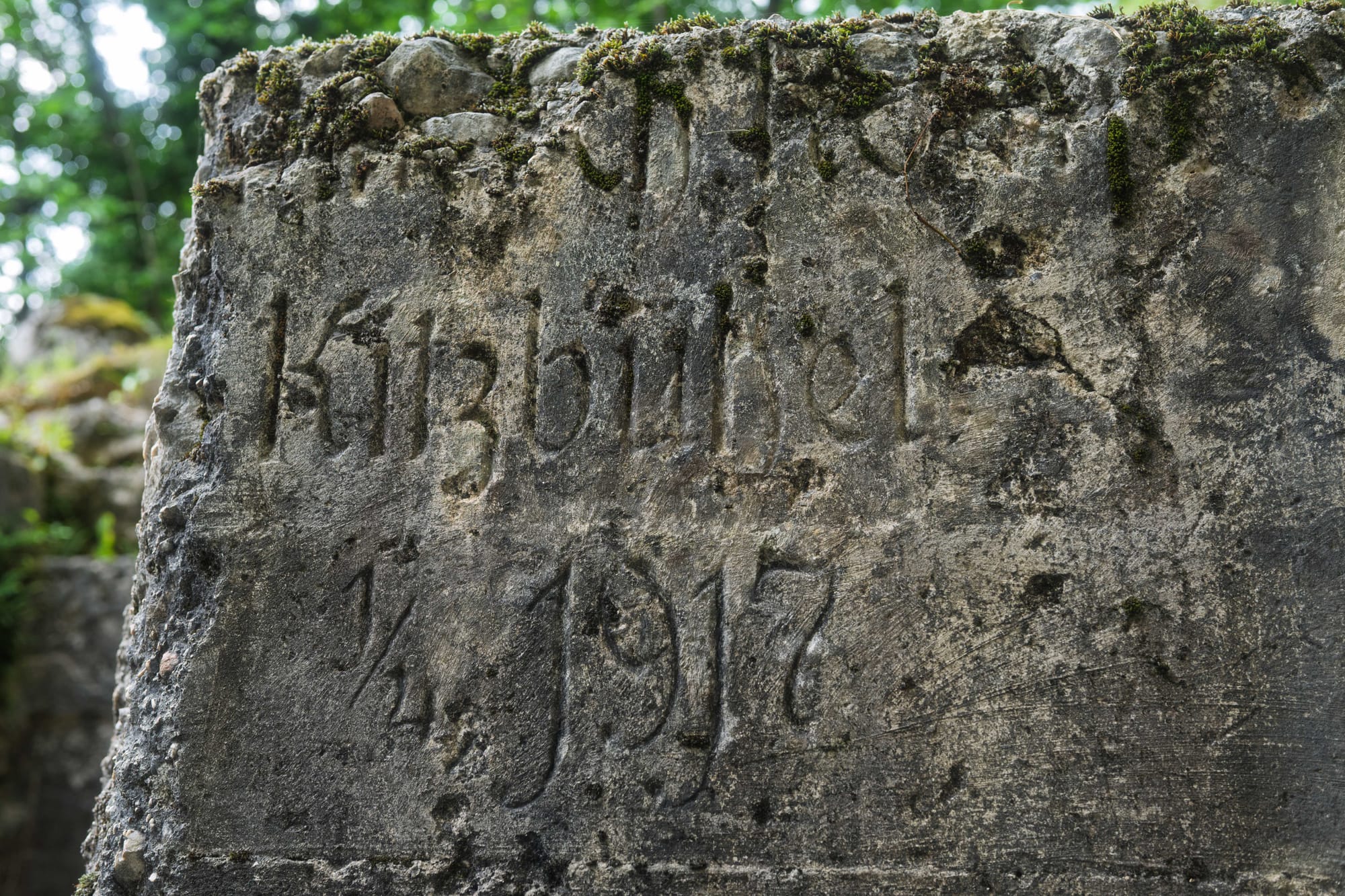

Durante la Prima Guerra Mondiale, questo modesto rilievo a 789 metri di quota fu trasformato dagli Austro-Ungarici in un punto di osservazione e difesa chiave sulla Vallagarina. Il fronte del Trentino era uno dei più duri e statici del conflitto, e ogni altura diventava potenzialmente una sentinella.

Dal Nagià Grom si potevano controllare:

- la Valle dell’Adige, arteria vitale per rifornimenti e movimenti;

- le direttrici per Rovereto e Ala;

- i movimenti delle truppe italiane nella zona di Serravalle.

Non era una cima ambita per lo sci, certo, ma per un comandante del 1916 valeva più di un rifugio con stinco e crauti.

🧠 Trivia storico, livello “A scuola non me l’hanno detto”: nonostante il suo aspetto boscoso e modesto, il Nagià Grom venne fortificato con ferrea determinazione. Gallerie, trincee, ricoveri e persino una piccola “cucina da campo” in muratura sono stati scavati e costruiti in pochi mesi. E tutto a mano. Senza ruspe, senza trapani a percussione, e senza playlist motivazionali su Spotify.

Passeggiando tra le trincee: il lato romantico della guerra (spoiler: non c’è)

Le trincee del Nagià Grom oggi sono silenziose. Ma cent’anni fa erano piene di voci, ordini secchi, bestemmie in più lingue e profumo di latrine. Percorrerle oggi è come attraversare un romanzo epico senza copertina: non ci sono pagine, ma ogni curva nel sentiero racconta qualcosa.

Roccia scolpita e geometrie difensive

La trincea principale corre lungo la cresta. È scavata nel calcare, con scalini scolpiti e pareti consolidate da muretti a secco. Alcuni tratti sono così ben conservati che sembrano costruiti ieri da un plotone di ingegneri in pensione col pallino del restauro.

Lungo il percorso troviamo:

- postazioni per mitragliatrici, affacciate su canaloni vertiginosi (oggi perfetti per selfie);

- ricoveri scavati nella roccia, umidi e claustrofobici, che dovevano ospitare una decina di uomini con tutto l’equipaggiamento (sì, pure la sveglia da campo e il cucchiaio della zuppa);

- osservatori protetti, in cui si può ancora immaginare un ufficiale con binocolo, mappa e sigaretta tremante, intento a scrutare la linea del fronte.

📸 È in questi punti che le foto diventano più intense. Ogni pietra è un monumento muto. Ogni muschio un velo di tempo. E ogni visitatore moderno – anche in scarpe da trail – percepisce l’eco del passato.

L’arte (e la logistica) di vivere in trincea

“Vivere” è una parola grossa. In trincea si sopravviveva. Le condizioni erano dure: umidità, freddo, parassiti e scorte alimentari ridotte all’essenziale (cioè pane nero e carne in scatola aromatizzata alla disperazione).

😷 Nota antropologica: la toilette era una trincea parallela, poco profonda, strategicamente collocata a valle del vento. Uno degli eroi non celebrati della guerra fu chi l’ha progettata.

🪵 I soldati austriaci costruirono tavoli e panche da campo, piccoli depositi di munizioni, e persino una mini-cisterna per la raccolta dell’acqua piovana. L’organizzazione era impressionante, anche in assenza di Google Sheets.

🎖️ Storiella (vera!) degna di Netflix: un diario ritrovato racconta di un ufficiale austriaco che, per sollevare il morale dei suoi uomini, una volta ordinò di cuocere pane fresco al Nagià Grom. Il profumo, però, attirò l’attenzione degli italiani a valle… che risposero con una salva di artiglieria. Risultato: panini sbriciolati, morale sottoterra. Ma che spirito.

I cartelli, i percorsi tematici, e un sacco di “Oh!”

Il percorso oggi è scandito da cartelli esplicativi ben fatti, con mappe, foto d’epoca e spiegazioni in italiano, inglese e “linguaggio degli escursionisti esausti”. Ogni postazione è numerata e descritta, e seguendo il percorso ad anello si può ricostruire l’intera logistica militare della postazione.

🚩 Tra i punti salienti:

- l’Infermeria da campo (punto n.6), dove probabilmente si curavano più acciacchi psicologici che ferite vere;

- il Magazzino munizioni (punto n.8), oggi invaso da felci e rovi, ma un tempo pieno di casse e sudori freddi;

- il belvedere tattico (punto n.10), dove si gode di una vista talmente bella da far dimenticare – quasi – che un tempo si mirava con un fucile, non con l’obiettivo della fotocamera.

Il Nagià Grom oggi: più pace, meno pidocchi

Camminare in questi luoghi fa riflettere. Il contrasto è fortissimo: il silenzio, il verde, il cinguettio degli uccelli… e poi le trincee, le postazioni, la memoria. È un luogo dove la storia non si studia, ma si attraversa.

Ed è anche un monito. Che la guerra è sempre più assurda di quanto possa raccontare un libro. E che ogni volta che si inciampa su una radice, si può pensare: “Cent’anni fa, qualcuno inciampava nello stesso punto… ma con uno zaino da 30 kg e un fucile sulle spalle”.

Capitolo 3 – Dalle Trincee al Belvedere: una vista che abbraccia il tempo (e le gambe indolenzite)

Quando si lascia alle spalle l’ultima postazione fortificata del Nagià Grom, qualcosa cambia. Non è solo che si inizia a scendere e le ginocchia chiedono pietà: è che lo sguardo si apre, il bosco si fa meno fitto, e la valle laggiù – finora silenziosa protagonista – si mostra in tutta la sua ampiezza.

Benvenuti sul lato contemplativo della guerra, dove un secolo dopo le cannonate si osservano col binocolo i grifoni in volo, e invece delle urla dei soldati si sentono le cicale.

Il belvedere strategico (e strategicamente bello)

C’è un punto – indicato dai cartelli del percorso – dove la trincea si affaccia su un panorama mozzafiato. E non è un modo di dire da brochure turistica: qui si vede tutto. La Vallagarina si stende come un tappeto tra le montagne, l’Adige scintilla tra i filari, e Rovereto si intravede più a nord, come una cartolina rimasta incollata al paesaggio.

Per gli ufficiali austro-ungarici del 1916 era una finestra sul nemico.

Per l’escursionista moderno è:

- il posto perfetto per una pausa pranzo con vista;

- una lezione di geografia applicata;

- e soprattutto un momento di pura bellezza, meritato dopo l’ascesa.

📸 Tip da escursionista con profilo Instagram: da qui puoi scattare una delle foto più belle del percorso. Soprattutto se ti metti in controluce, con le mani sui fianchi in posa da “guardiano della valle”. Bonus: cappellino vintage da alpino.

Vegetazione, natura e altre meraviglie che la guerra non è riuscita a distruggere

Una delle cose che colpisce di più è quanto la natura si sia riappropriata del posto. Là dove c’erano filo spinato e sacchi di sabbia, ora ci sono:

- felci, ginepri, larici e mughi che spuntano anche tra le pietre delle postazioni;

- uccellini che, con somma ironia storica, usano le vecchie feritoie come nidi;

- e farfalle che volano leggere sopra trincee dove un tempo si stava accucciati col cuore in gola.

🌿 Osservazione botanico-poetica: se ci pensi, non è solo un miracolo ecologico. È anche un messaggio. La guerra passa, ma la vita – ostinata e gentile – si fa largo ovunque, anche tra le rovine.

Incontri lungo il sentiero: umani, animali e altre comparse

Durante la discesa verso il parcheggio, si incrociano altri camminatori. Alcuni salgono in silenzio, col passo misurato da chi conosce già la storia. Altri si fermano a ogni cartello, curiosi, sorpresi di scoprire un microcosmo bellico tra i boschi.

E poi ci sono quelli più folkloristici:

- il signore con sandali e calzini che giura di aver fatto il Nagià Grom “anche in infradito, nel ’98”;

- il gruppo scout che recita poesie davanti al ricovero n.7 (e uno di loro inciampa, puntualmente);

- e il ciclista solitario che ha deciso di portare la mountain bike su un sentiero pensato per i fanti – e la sua faccia a metà percorso racconta tutto il pentimento del mondo.

🐿️ Menzione speciale alla fauna: scoiattoli, volpi, caprioli e – dicono – anche cinghiali. Ma non temere: il cinghiale ha sempre più paura di te, anche se tu hai più paura di lui. (E comunque ha gusti gastronomici diversi.)

La memoria viva: lapidi, targhe e silenzi che parlano

Proseguendo, si incontra una toccante area commemorativa con lapidi e croci. Portano nomi di soldati, date, sigle di battaglioni.

E lì, anche il più distratto tra i camminatori si ferma.

È il punto dove la passeggiata si trasforma in riflessione. Dove la storia non è più solo "qualcosa che è successo", ma "qualcosa che è successo qui". Dove il sentiero non è solo sentiero, ma traccia lasciata da vite interrotte.

🎗️ Curiosità toccante: ogni anno, un gruppo di volontari locali organizza una piccola cerimonia commemorativa con fiaccole, letture diari di guerra e canti. Non c’è marketing, non c’è palco. Solo gente, silenzio e memoria.

Capitolo 4 – Vista mozzafiato (e respiro corto)

Una volta superato l’anello delle trincee, si può continuare verso il punto panoramico. Lì, il Nagià Grom mostra il suo lato più gentile: un balcone naturale sulla Vallagarina e sulla piana dell’Adige. Nelle giornate limpide, si scorge il profilo del Lago di Garda, che fa da sfondo poetico a un luogo che di poetico, un secolo fa, aveva ben poco.

👀 Zoom mentale: immagina il rumore dei cannoni, l’odore della polvere da sparo e la tensione dei soldati. Ora sostituiscilo con il canto degli uccelli e il profumo dei pini. Se non è pace questa...

Capitolo 5 – Il ritorno, le ginocchia e la gratitudine

Scendere è più facile, dicono. Ed è vero... ma solo se sei un camoscio. Il sentiero in discesa verso Mori è ripido e richiede attenzione: il terreno è a tratti sassoso, a tratti umido, e sempre pronto a testare l’aderenza delle tue suole.

Ma si torna giù con un senso di soddisfazione piena: per la fatica fatta, per la bellezza vista, e per la consapevolezza che questi luoghi, oggi silenziosi, sono stati teatro di vicende umane intense e tragiche.

🧘♂️ Momento zen finale: siediti su un sasso, chiudi gli occhi e ascolta il vento. Poi aprili, fotografa tutto e postalo su Instagram con l’hashtag #NagiaGrom – anche i soldati avrebbero voluto il WiFi.

Conclusione – Un’escursione che ti resta dentro (anche nei polpacci)

Il Nagià Grom è molto più di una meta escursionistica. È un monumento a cielo aperto, un libro di storia scolpito nella roccia e una palestra per mente e gambe. Ogni passo racconta qualcosa, e ogni cartello aggiunge un tassello al puzzle di ciò che siamo oggi.

Se ti piace camminare, esplorare e imparare, questo è il posto giusto. E se invece non ti piace la salita… beh, porta un amico che ti trascini.

🎯 Consiglio finale: vai, cammina, leggi, rifletti. E poi raccontalo. Perché la memoria si tiene viva anche così: un passo dopo l’altro.

Comments ()