Monte Ortigara – Là dove si combatteva per un metro e si fatica per ogni passo

| Caratteristica | Dettaglio |

|---|---|

| 📍 Località | Piazzale Lozze (Altopiano dei Sette Comuni – VI) |

| 🛤️ Percorso | Anello con andata e ritorno su tratte diverse |

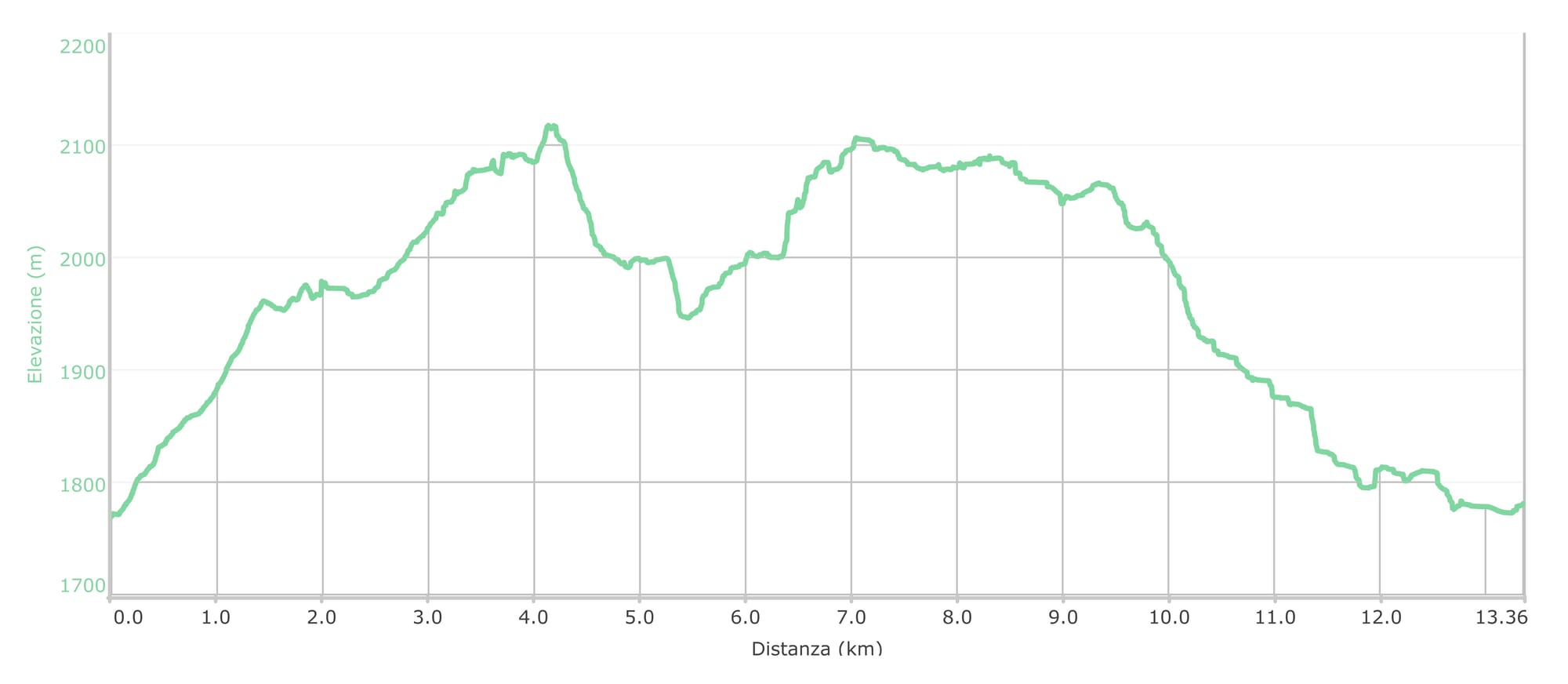

| 📏 Lunghezza | Circa 16 km |

| ⛰️ Dislivello | Circa 1000 m |

| ⏱️ Durata media | 6-7 ore con soste, visita ai siti e contemplazioni esistenziali |

| ⚠️ Difficoltà | EE – Escursionisti Esperti (non difficile, ma con tratti esposti e su roccia) |

| 🏰 Punti d’interesse | Cima Ortigara, Cippo commemorativo, trincee, gallerie, postazioni austro-ungariche |

| 🥾 Consigli utili | Scarponi seri, torcia per gallerie, acqua abbondante, rispetto per i luoghi |

| 📚 Curiosità storiche | Teatro dell’“Operazione Ortigara” del giugno 1917, con oltre 25.000 vittime tra italiani e austriaci |

Traccia GPX Monte Ortigara

Traccia completa per GPS/Garmin, compatibile con app outdoor come Komoot, OsmAnd, GaiaGPS.

Scarica GPXCapitolo 1 – Prologo tra formaggi e fantasmi: Asiago, venerdì sera

Il weekend inizia con una promessa: “Domani saliamo sull’Ortigara, sarà tosta ma ne vale la pena.” Una frase che sembra innocua, quasi motivazionale, finché non ti ritrovi a 2.000 metri, con le gambe che gridano vendetta e il vento che ti racconta storie di battaglie dimenticate. Ma andiamo con ordine.

Venerdì sera ad Asiago è sinonimo di piatti caldi, luci soffuse e un’aria di montagna che ti entra nei polmoni e nei pensieri. Il paese è tranquillo, elegante, e sa di burro fuso, storia e alpini. Una cena luculliana, accompagnata da un ottima bottiglia di Pinot Nero, al piccolo ristorante La Locanda (eccezionale sia dal punto di vista culinario che di accoglienza), e poi a dormire. Domani si parte presto.

Capitolo 2 – Piazzale Lozze: qui comincia l’avventura (e l’ascensione)

Sabato mattina. Il sole è alto, la colazione è abbondante e la macchina ci porta fin dove può: Piazzale Lozze. Da qui in poi, si va a piedi. Nessuno ha ancora pronunciato “è solo una camminata”, il che è un buon segno.

Il sentiero parte deciso, senza troppi convenevoli. Dal Piazzale Lozze si imbocca subito il CAI 841, e da lì inizia un’immersione diretta nella storia. Altro che libro di scuola: qui ogni curva è un paragrafo, ogni pietra un testimone, ogni radice un inciampo nella memoria.

Appena pochi metri e già ci si imbatte nei camminamenti italiani, con trincee scavate nella roccia viva, protette da muretti a secco, in parte restaurate con cura e rispetto. È impossibile non fermarsi, guardare dentro quei fossati profondi e chiedersi: “Ma come facevano?”.

La risposta arriva subito: non facevano. Sopravvivevano. In condizioni spesso disumane. Qui sopra, a oltre 2.000 metri, l’inverno cominciava a settembre e finiva a giugno. Le postazioni erano colpite non solo dall’artiglieria, ma anche dal gelo, dalla fame, dall’isolamento. Ogni passo ti accompagna in questa realtà parallela fatta di sudore e sangue.

Mentre saliamo, il bosco si dirada e cominciano a comparire i primi ruderi delle baracche. Resti in pietra squadrata, a volte con travi marcite ancora in loco. Alcune portano ancora i segni dell’incendio, forse per una granata, forse per il passare del tempo. Qui la storia non dorme: è viva, respira, e spesso... fa anche un po’ paura.

Il sentiero si snoda lungo un crinale dove a sinistra vedi il nulla, e a destra il ricordo. Si passa davanti a tabelle commemorative, cippi con nomi e date, croci in legno, spesso nuove, segno che qualcuno continua a salire ogni anno per ricordare un parente, un commilitone, un nonno.

La strada si snoda sul costone della valle, ed una targa posta a lato fa tremare il mio corpo... da due ore e mezza stiamo solcando questa mulattiera e questa targa ci rammenta che i soldati italiani costruirono l'intera strada di avvicinamento in 4 giorni. Quattro giorni...

In lontananza comincia a vedersi la Croce dell’Ortigara, ma prima di raggiungerla ci sono tappe importanti. La Croce del Civello, ad esempio, che segna il punto dove gli alpini si sono spinti durante l’offensiva di giugno 1917. Quota 2003, caposaldo austriaco, conquistato dagli italiani nel Giugno del 1917.

Salendo, tra pendenze mostruose e scalinate scavante nella pietra si arriva all'ingresso della caverna dell'osservatorio Torino, che sbuca, dopo ripida salita, in vetta e permette di osservare l'intero terreno di battaglia.

Da qui ci aspetta la discesa nel canalone per poi risalire al passo dell'Agnella (quota 2008) per un'impervia via. Il solo immaginare i nostri fanti all'attacco sotto i proiettili e le bombarde nemiche su questa salita mi provoca brividi e sgomento.

Dal passo alla cresta dell'Ortigara ci separa un declivio che oggi si percorre con relativa semplicità, ma al tempo sarebbe stato come passare tra le porte dell'inferno.

Poco più avanti, uno dei punti più suggestivi: il Cippo Austriaco, elegante, severo, posto su un’altura rocciosa. Lì si fermavano gli ufficiali, lì passava la linea di difesa imperiale. Fa impressione pensare che nel giro di qualche centinaio di metri si passava da italiani ad austriaci, da trincea a trincea, da vivi a morti.

La salita si fa via via più faticosa, ma il paesaggio ripaga: il panorama si apre in scorci improvvisi, con l’Altopiano che si distende sotto come un vecchio gigante addormentato. Ogni tanto il vento porta un silenzio strano, quasi rispettoso. Nessuno urla, nessuno ride. È un’escursione che impone ascolto, attenzione, presenza.

Le postazioni diventano sempre più fitte: alcune trincee sono ancora percorribili. Infilarsi dentro è un’esperienza claustrofobica e affascinante: si cammina piegati, il terreno è scivoloso, e l’umidità ti entra nelle ossa. Uscendo, però, si guarda il mondo con occhi diversi. Ogni radice sembra una mano tesa. Ogni sasso, una lapide.

In un punto, poco sotto il costone che porta alla cima, c’è un tratto completamente riadattato a museo all’aperto: le feritoie, i camminamenti rialzati, persino le postazioni di artiglieria. È come entrare in un set cinematografico, ma senza effetti speciali. Tutto è vero. Tutto è lì da più di un secolo.

Il tratto finale verso la Croce richiede fiato, pazienza e un pizzico di testardaggine. Ogni salita ti sembra l’ultima, ogni cartello è uno scherzo del destino. Ma alla fine si arriva.

E quando arrivi... il cuore si ferma. Ma non per la fatica. Per la vista, per la storia, per la potenza silenziosa di un luogo dove la natura ha coperto le ferite senza cancellarle.

Capitolo 3 – La cima dell’Ortigara: dove l’aria è sottile e la memoria è spessa

Eccola lì, finalmente. La Croce dell’Ortigara, piantata su uno sperone di roccia a 2.105 metri, guarda l’Altopiano con occhi di pietra e ferro. È un simbolo potente, tanto semplice quanto definitivo. Alta, dritta, nuda contro il cielo.

Ci si avvicina con una specie di rispetto automatico, come in chiesa. Non servono spiegazioni, né guide turistiche: il luogo parla da solo. Ma per chi vuole ascoltare davvero, ecco cosa dice: qui si è combattuto per ogni metro, per ogni sasso, per ogni respiro.

Sulla cima, oltre alla croce, trovi anche i resti di postazioni italiane: alcune grotte scavate nella roccia, basamenti per cannoni leggeri, e i classici muretti a secco costruiti con un ordine quasi maniacale. C'è una strana bellezza in quella geometria di guerra, in quella precisione di trincea che cercava di dare un senso a un inferno.

E poco distante, su un altro sperone di roccia, si erge ancora la colonna spezzata del cippo italiano: un monumento volutamente troncato, simbolo del sacrificio incompiuto, dell’eroismo interrotto. Il contrasto con il cippo austriaco, elegante e intatto, racconta più di mille libri.

Proprio qui si svolse una delle pagine più drammatiche della Battaglia dell’Ortigara (10-25 giugno 1917), che costò la vita a circa 25.000 soldati italiani e austro-ungarici. Dopo una massiccia preparazione di artiglieria, gli alpini riuscirono a conquistare la cima il 10 giugno, per poi perderla pochi giorni dopo sotto una furiosa controffensiva austroungarica. E tutto tornò come prima. Tranne i corpi.

Mentre giri attorno alla croce, leggi i nomi incisi su lapidi di marmo, su lastre di ferro arrugginito. Spuntano cognomi veneti, piemontesi, lombardi. Soldati semplici, ufficiali, giovani di vent’anni. Alcuni caduti nel 1916, altri nel '17. Molti "ignoti". E in mezzo a tutto questo, ci sei tu, col tuo zaino da trekking, le scarpe tecniche, la borraccia di plastica. Un contrasto che fa pensare.

La vista, da quassù, è epica. Se sei fortunato e il cielo è terso, puoi scorgere a nord le Dolomiti di Sesto, verso sud i profili più dolci dell’altopiano. Ma la vera vertigine è verso l’interno: guardi le trincee dall’alto, come un drone umano, e capisci l’assurdità del tutto. Come si poteva sopravvivere qui? Come si poteva attaccare una cima così ben difesa?

Ci sediamo. Nessuno parla. Ogni respiro è un pensiero. Ogni ansimo è un brindisi silenzioso. Non c'è bisogno di retorica. Solo gratitudine.

Capitolo 4 – Discesa: si torna uomini, ma un po’ cambiati

Lasciamo la cima dell’Ortigara con un ultimo sguardo alla croce. C’è sempre un momento di esitazione, come se voltare le spalle a quel luogo significasse mancare di rispetto. Ma il sentiero chiama, le nuvole si muovono, il tempo scorre. Un temporale si sta formando. Lontani tuoni rimbombano quasi a simulare una battaglia di cannoni in lontananza che si avvicina, ma il nostro rischio è solamente bagnarsi con qualche goccia d'acqua.

Scendere dall’Ortigara non è una fuga. È una discesa lenta e meditata, lungo le creste che portano verso sud-est, dove il sentiero si snoda tra rocce bianche e trincee ormai semi-nascoste. Si imbocca una traccia che prosegue lungo la linea di cresta, passando per numerosi punti panoramici e vestigia belliche.

Finita la salita, inizia la discesa. Ma se pensi che sia tutta passeggiata, stai sottovalutando l’Ortigara. Perché il sentiero del ritorno – che prosegue ad anello lungo la dorsale opposta – non è affatto privo di insidie. Anzi, mette alla prova muscoli che nemmeno sapevi di avere.

La discesa inizia dolce, quasi premurosa. I primi passi ti illudono: “Ah, adesso si va in scioltezza”. Ma poi comincia la vera guerra – quella con le ginocchia, le caviglie e gli equilibri precari. Il terreno alterna tratti sassosi ad altri fangosi, con canaloni scavati dal tempo e dalla pioggia. Si avanza cauti, sempre in fila indiana.

Il cammino verso Malga Caldiera è una specie di pellegrinaggio. I piedi si muovono, ma la mente è altrove: ogni metro è un'eco, un riverbero di voci lontane. Le linee trincerate austriache sono ancora visibili, a tratti restaurate, a tratti inghiottite dalla vegetazione. Sassi anneriti dal tempo, profili di ferro sporgenti, gradini scolpiti nella roccia che portano a nulla: a un ricordo, forse. A un buco nel tempo.

Lungo il sentiero trovi altre postazioni austriache: trincee meno restaurate ma più “autentiche”, veri e propri balconi sulla valle sottostante. In un punto, trovi perfino una piccola cisterna per la raccolta dell’acqua, testimonianza concreta di come i soldati cercassero di sopravvivere con ingegno oltre che con coraggio. Più avanti, su una spianata erbosa che oggi ospita solo camosci e marmotte, una volta sorgeva un intero accampamento austroungarico, di cui restano le basi delle baracche militari.

La stanchezza comincia a farsi sentire, ma anche una sorta di leggerezza. È come se il peso della salita, e della storia, stesse ora scivolando via poco a poco. Non si dimentica nulla, ma si trasforma: la memoria si fa gratitudine, il fiatone si fa respiro pieno.

Arrivati in località Campigoletti, ci si rende conto che l’anello si sta chiudendo. Lo capisci perché le gambe cominciano a fare trattative sindacali e i pensieri tornano alla birra che ti aspetta ad Asiago. Ma prima ancora, c’è spazio per un’ultima riflessione.

Ripensando al percorso, ci si rende conto che il Monte Ortigara non è solo una cima da conquistare. È una linea temporale da attraversare, una cicatrice da leggere, una lezione da imparare. Ogni metro camminato è un frammento di passato, ogni respiro un pensiero per chi qui ha lottato, tremato, sperato.

La discesa segue in parte il sentiero CAI 840, passando per altri tratti storici che meritano tutta la nostra attenzione (e il nostro fiato). Scendendo si incontra il Cimitero del Lozze, piccolo, raccolto, quasi nascosto nella pietra. Lì riposano 1.400 soldati italiani, molti dei quali ignoti. C'è un senso di pace che spiazza.

Più giù, tra ghiaioni e tratti boscosi, si cammina in una calma strana, diversa da quella della salita. Ora si è più leggeri, ma anche più pieni. Si guarda il paesaggio non più con lo sguardo del turista, ma con quello di chi ha vissuto un frammento di qualcosa di grande. Di chi ha calpestato storia viva.

Qualcuno scivola, qualcun altro inciampa, e partono le solite battute per alleggerire la tensione: “Altro che Ortigara, il nemico vero è la ghiaia!”. Ma si ride piano, come se il luogo imponesse un certo decoro, anche nell’ironia.

Arrivati di nuovo al Piazzale Lozze, l’anello si chiude. Ma non dentro di te. Perché un’escursione del genere lascia il segno: nei muscoli, certo, ma anche nei pensieri.

Si risale in macchina con la testa piena e lo stomaco vuoto. Asiago ci aspetta con le sue birre fresche, i taglieri e un tramonto gentile. Ma prima di brindare, ognuno lancia uno sguardo al parabrezza, là dove si intravede ancora il profilo del monte. E forse, per un attimo, ci si sente un po’ meno turisti. E un po’ più testimoni.

L’Ortigara lascia un segno profondo. C’è un rispetto che non permette chiacchiere inutili. Lo zaino è più leggero, ma dentro ci portiamo molto di più.

Seduti sul bordo del baule aperto, a slacciare gli scarponi pieni di polvere e pensieri, si ride. Ma è una risata diversa. È quella di chi ha visto qualcosa, e ne è uscito trasformato.

La strada che ci riporta verso Asiago scorre tra boschi e ricordi. La fame si fa sentire, le ginocchia chiedono tregua, ma l’anima... l’anima ha fatto un pieno di senso.

Conclusione – L’Ortigara non si conquista. Si ascolta.

Non importa quanto sei allenato. L’Ortigara non è una cima da “spuntare”. È un luogo da vivere, da rispettare, da portare a casa sotto forma di riflessione. È un museo a cielo aperto dove ogni pietra è una pagina, ogni albero un testimone, ogni suono un’eco del passato.

Se cerchi panorami, li troverai. Se cerchi emozioni, pure. Ma se cerchi un’esperienza che ti cambi un pezzetto dentro... allora sei nel posto giusto.

E sì, parti ben preparato. Perché la storia pesa. E le ginocchia, alla fine, lo sanno bene.

Comments ()